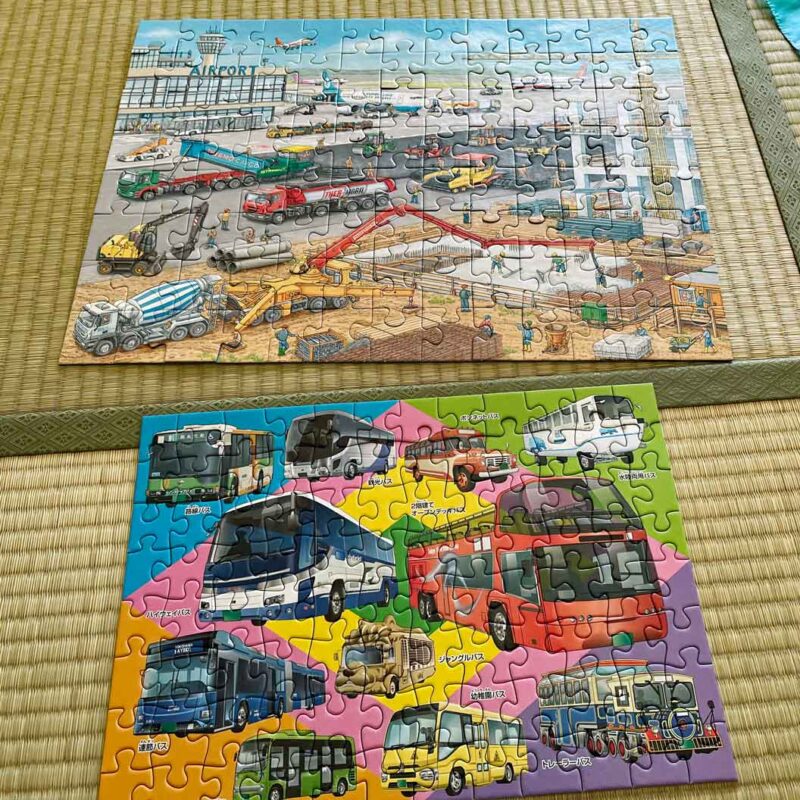

子どもが、パズル100ピースをひとりで完成させられたのは3歳11ヶ月のときでした。

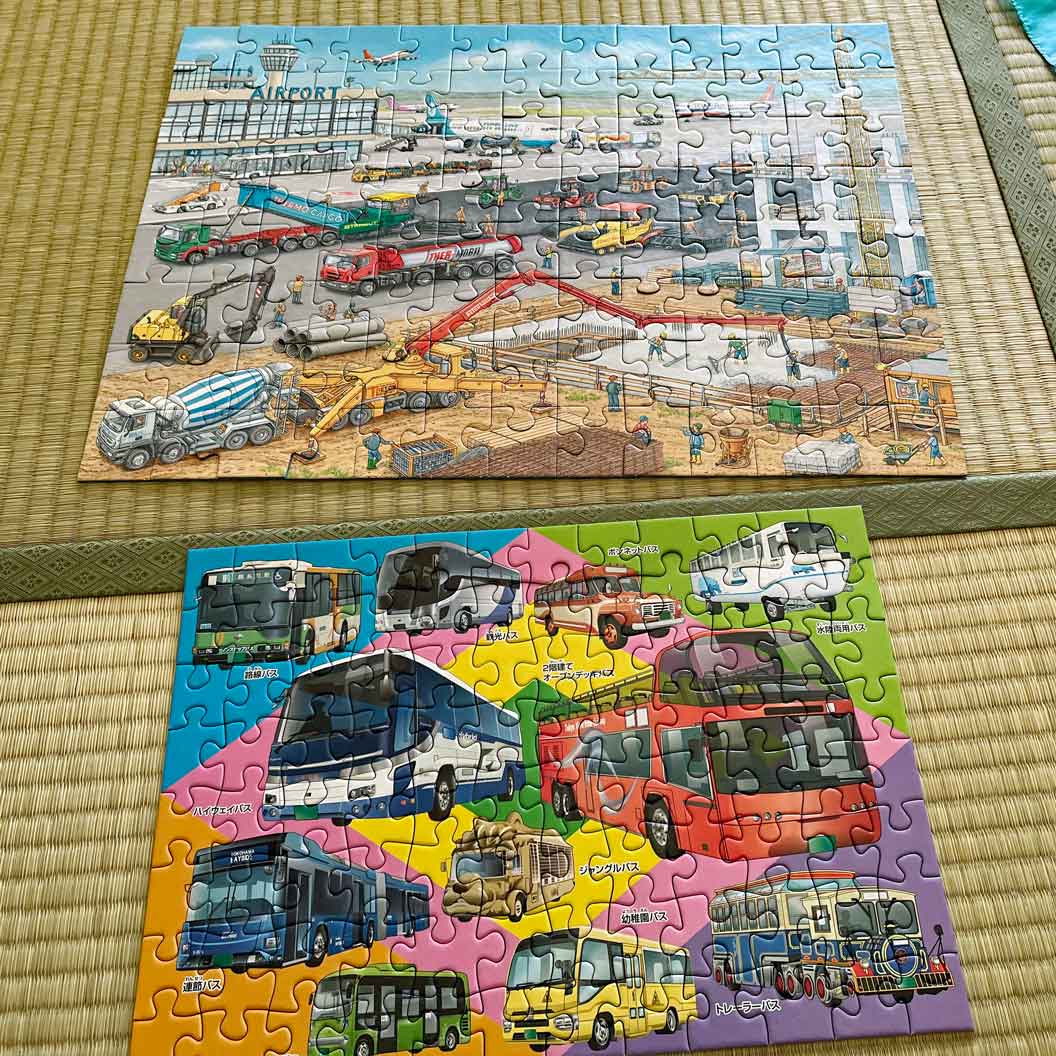

空港のパズル(100ピース)をひとりで完成させたあと、くもんのバスのパズル(96ピース)も完成させていました。

子どもが3歳後半の頃、「3歳までに100ピース」というのが私の頭にあったので、ここまで来たならせっかくと思い、「たまにはパズルで遊んだらどう?」という声掛けをしていました。

そして、100ピースできるようになったのが3歳11ヶ月でした。

100ピースできるようになるまでは、別記事で↓

今回は、子どもが1歳~3歳のときにパズルやらせたことの感想を書こうと思います。

幼児期にパズルをやらせてよかった4つのこと

- 手の微細な動きの練習になった

- 集中して机に座って取り組む練習になった

- 子どもが達成感を味わえる

- 一人で遊んでくれる

パズルをやることを通して、集中して机に座って取り組めるようになったことで、お絵描き・迷路・はさみなど、ほかの活動の導入もスムーズでした。

パズルを続けるためのモチベーションになったこと

- 好きなクルマの柄だったこと

- 前半はスモールステップで進めたこと

- 1歳頃は「食後はパズル」と習慣化されていたこと

とくに、好きな柄であったことがよかったと思っています。

おすすめのパズル

くもんのパズルは、少しずつ枚数が増える仕様で、スモールステップで取り組むことができます。

紙の質も丈夫でした。

ピース数が増えると同色のピースが多いパズル(赤い消防車ばかり、白黒のパトカーばかりなど)もあり、取り組むのが大変そうでした。

ラベンスバーガ―のパズルの丈夫さは、くもんほどではない感じがします。絵柄がおしゃれで、子どもも私もお気に入りです。

子どもが手に取りやすいのは、子どもが好きなものの柄で、同色が多すぎないものかなと思います。

3歳までにパズル100ピースできたら東大⁉

佐藤ママの本で、「3歳までに100ピースのジクソーパズルができたら東大に行ける」という噂が昔あったことを知り、子どもの頭が少しでもよくなったらいいなーという思いで始めたパズルでした。

東大とまではいかなくても、パズルで身に着くスキルは、今後勉強するうえで役に立ちそうだなと感じます。

机に向かって集中できること、目標に向かってコツコツ取り組むこと、自分の力で頑張ること、など。

早生まれのうちの子が、園の先生の話をちゃんと聞いて、指示通り工作をやり、クラスで一番早くに完成させている様子を見ると、パズルをやっていたのがよかったかなと感じます。

噂の発端となった佐藤ママのお子さんも兄弟全員がパズルを熱心に取り組んだわけではないそうです。パズルが好きでないお子さんもいるかと思いますので、親が噂を鵜呑みにして子どもを過度に頑張らさせすぎてしまわないように…、と一応付け加えておきます。

.png)

![3歳までに絶対やるべき幼児教育 頭のいい子に育てる [ 佐藤 亮子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3932/9784492223932.jpg?_ex=128x128)